「CRCは有給休暇は取りやすい?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCは有給休暇は取りやすい?

質問

質問

CRCは有給休暇は取りやすい?

治験コーディネーターは有給休暇を取りやすい仕事でしょうか? 2019年10月2日

2019年10月2日  5576

5576

AIによる要約

AIによる要約

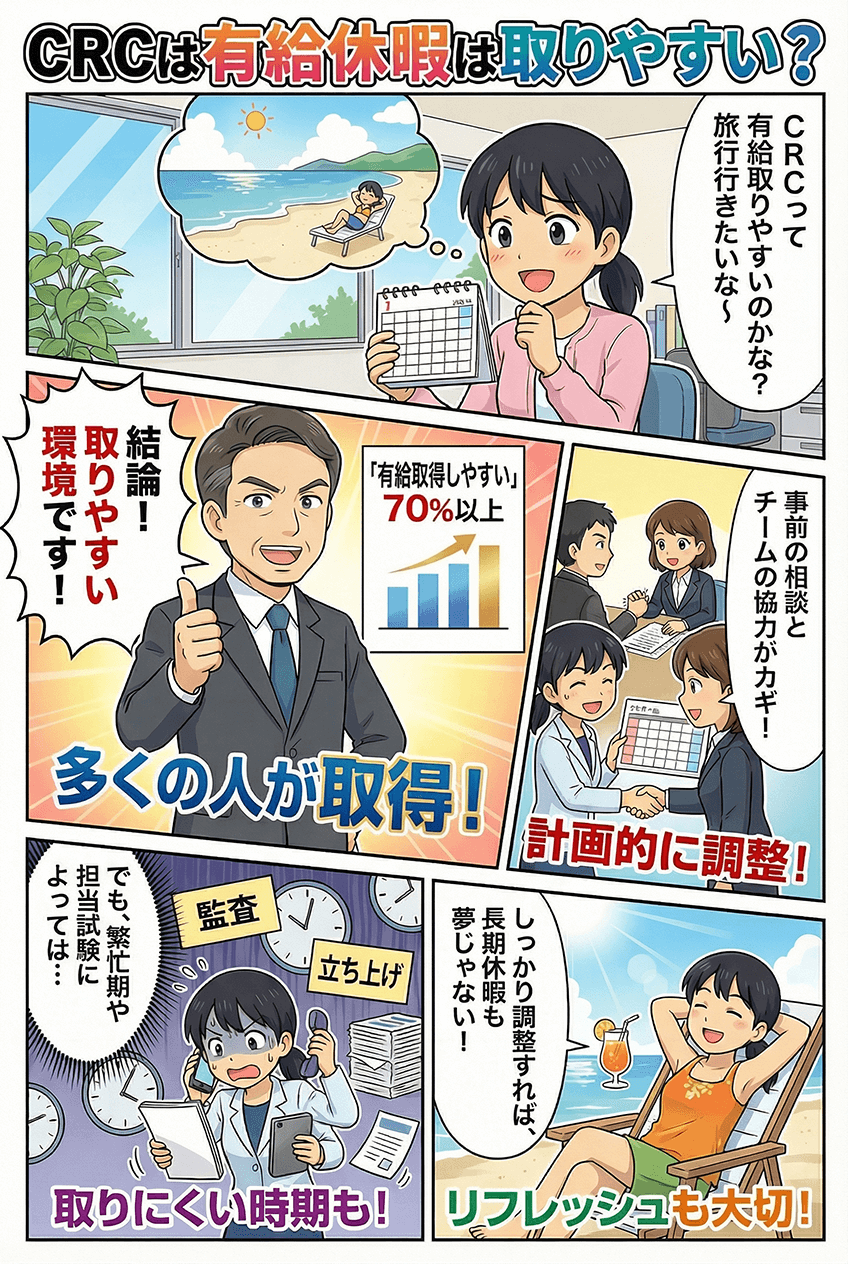

マンガでわかる

マンガでわかる

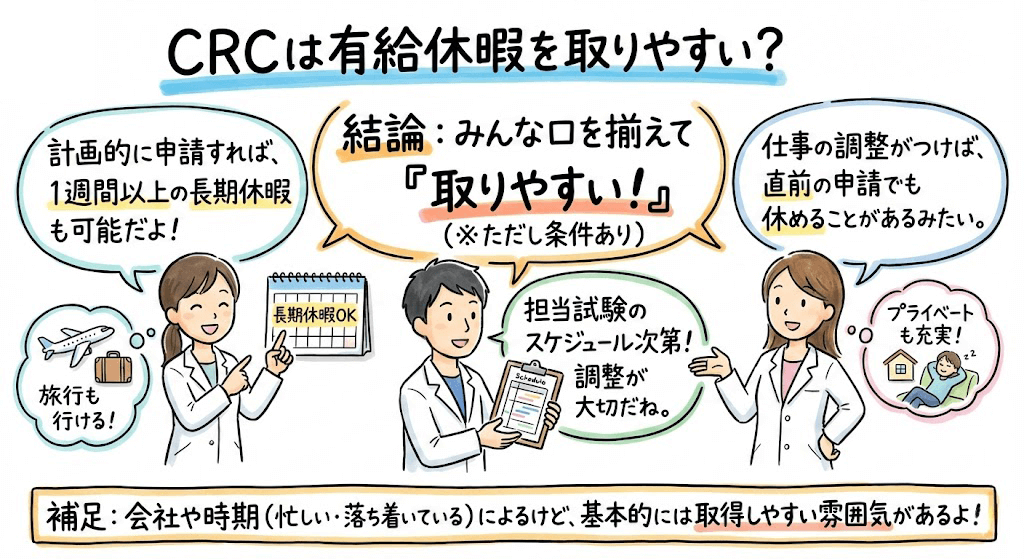

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- その人の実力次第です ベストアンサー

-

他のチームメンバーの都合も考慮する必要がありますが、前々からメンバーに休暇を取ることを伝えておき、被験者や監査のスケジュール調整が出来れば長期休暇も取ることができます。

2019年12月8日

2019年12月8日

役に立った(3)

- 治験スケジュールによります ベターアンサー

-

治験スケジュールにより、被験者対応、依頼者対応等がない日であれば休みは取得できると思いますが、自分の休みたい日に取れるかは、サブ担当などの協力がないと難しいです。

どうしても休みたい日などは予め相談しておくと良いと思います。

2020年8月1日

2020年8月1日

役に立った(2)

- 治験コーディネーター(CRC)は、有給を取りやすい時期と取りにくい時期がある仕事である 公式

-

「有給を取りやすい」という声が70%以上を占めていることから「治験コーディネーター(CRC)は有給を取りやすい仕事である」と言えますが、所属する病院や会社、担当する病院や試験の状況によっては「有給を取りにくい」という声もあるため、正確には「治験コーディネーター(CRC)は、有給を取りやすい時期と取りにくい時期がある仕事である」と言えそうです。

以下もご参考ください。

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa3

(有給を取得できる?)

https://crc-bank.com/crcnoqa2

(CRCの福利厚生・休日)

2019年10月2日

2019年10月2日

- CRCの有給休暇について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

私も大学病院で看護師をしていた経験があり、その後CRCに転職しましたが、CRCは比較的有給休暇を取りやすい環境だと思います。

特に大手SMO企業では、フレックスタイム制を導入しているところが多く、これによって自分のスケジュールに合わせて有給を使いやすくなっています。例えば、平日に予定がある場合でも、自分で勤務時間を調整できるため、有給休暇を取得しやすいです。

また、治験の進行状況にもよりますが、多くの場合、チームでの協力体制が整っているため、他のメンバーと調整することで安心して有給を取得することができます。私自身も、急用や家族行事などで有給を使った際には、周囲から理解されやすかったので助かりました。

ただし、忙しい時期や担当試験によっては、有給休暇が取りづらいこともあるかもしれません。そのため、自分の仕事の進捗状況やチームメンバーとのコミュニケーションを大切にすることが重要だと思います。

2024年11月29日

2024年11月29日

役に立った(0)

- 施設によると思います

-

現在の施設では同社の同じグループのCRCが多く、皆で都合をつけながらお休みできています。経験がないのでなんとも言えませんが、小規模のクリニックだと取りづらいのかなと思っています。試験の立ち上げの時期はちょっと忙しいかもしれません。

2020年3月4日

2020年3月4日

役に立った(0)

- スケジューリング次第

-

時期にもよりますが、被験者の予定を上手く調整し、他のCRCと協力して休みを予め確保できれば、有給をとることは難しくありません。

有給は必ず消化するように言われるため、調整できれば1週間とることも可能です。

2020年1月20日

2020年1月20日

役に立った(0)

- 治験コーディネーター(CRC)の有給休暇の取りやすさについて AI

-

CRCの有給休暇の取りやすさは、勤務する施設や状況によって大きく異なります。

有給休暇を取りやすいケース

◆ 比較的規模の大きなSMO(治験施設支援機関): 大手のSMOでは、人員に余裕があり、業務の調整が比較的しやすいため、有給休暇を取りやすい傾向があります。また、フレックスタイム制を導入しているSMOも多く、休暇と組み合わせて柔軟な働き方が可能です。

◆ 複数のCRCが在籍する医療機関: 複数のCRCが在籍している医療機関では、業務を分担したり、互いにカバーし合ったりすることができるため、有給休暇を取りやすいです。

◆ 治験が比較的落ち着いている時期: 治験の開始直後や終了間際は業務が集中しやすく、有給休暇を取りにくい傾向がありますが、治験が比較的落ち着いている時期であれば、有給休暇を取りやすいです。

◆ 上司や同僚の理解がある: 上司や同僚が有給休暇の取得に理解があり、快く送り出してくれる環境であれば、有給休暇を取りやすいと言えるでしょう。

有給休暇を取りにくいケース

◆ 小規模なSMOやCRCが少ない医療機関: 人員が少ない場合、一人当たりの業務負担が大きくなり、有給休暇を取りにくくなる傾向があります。

◆ 複数の治験を同時並行で担当している場合: 複数の治験を同時並行で担当している場合、常に業務に追われている状態になりやすく、有給休暇を取得する余裕がない場合があります。

◆ 監査や実地調査が近い時期: 監査や実地調査が近い時期は、準備作業などで業務が集中するため、有給休暇を取りにくいです。

◆ 急な対応が必要な場合: 治験中に有害事象が発生した場合など、急な対応が必要な場合は、有給休暇を返上しなければならないこともあります。

有給休暇を取得するためにできること

◆ 早めに申請する: 有給休暇を取得する予定が決まったら、早めに上司に申請することで、業務の調整がしやすくなります。

◆ 業務の引継ぎをしっかり行う: 自分が休んでいる間に他の人に業務を代わってもらう場合は、事前にしっかりと引継ぎを行い、スムーズに業務が進むように配慮しましょう。

◆ 同僚と協力する: 同僚と協力して業務を分担したり、互いにカバーし合ったりすることで、有給休暇を取りやすくすることができます。

◆ 日頃から良好な人間関係を築く: 上司や同僚と良好な人間関係を築いておくことで、有給休暇の取得がスムーズになることがあります。

確認しておきたいこと

◆ 就業規則: 勤務先の就業規則で有給休暇の取得に関するルールが定められているか確認しましょう。

◆ 職場の雰囲気: 面接などで職場の雰囲気を尋ねたり、実際に働いている人の話を聞いたりすることで、有給休暇の取りやすさについてある程度把握することができます。

まとめ

CRCの有給休暇の取りやすさは、勤務する施設や状況によって異なりますが、一般的には、比較的規模の大きなSMOや複数のCRCが在籍する医療機関では取りやすい傾向にあります。有給休暇を取得するためには、早めの申請や業務の引継ぎ、同僚との協力などが重要です。

項目 詳細 取りやすい要因 取りにくい要因 有給休暇取得状況 多くのCRCが有給休暇を取得しており、消化率も比較的高い傾向にある。 ◆ 事前に計画を立てやすい業務であること

◆ 担当試験ごとに業務が区切られているため、他のCRCに業務を引き継ぎやすいこと、治験コーディネーター(CRC)は事前に協力者として登録されていない試験を手伝うことはできません。そのため、違う試験を担当している同僚が忙しくても、気兼ねなく有給休暇を取得できます。

◆ SMO(治験施設支援機関)によっては、有給休暇の取得を推奨していることに、有給休暇の取得を奨励するSMOも増えています。◆ 治験の進行状況によっては、休暇を取りにくい時期がある

◆ 担当している試験数が多く、業務が集中している場合

◆ 人員不足のSMOの場合休暇の種類 有給休暇の他に、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇など、一般的な休暇制度は整っている場合が多い。 休暇制度が充実していることは、休暇を取りやすい環境と言える 休暇制度はSMOや病院によって異なる 周囲の理解 同僚や上司の理解がある場合が多い。上司から「休める時に休むように」と声をかけられることも多い。 治験業界全体で、ワークライフバランスを重視する傾向がある 繁忙期などは、周囲に配慮が必要 個人の調整力 自身の業務を計画的に進めることで、休暇を取りやすくなる 業務の進捗状況を把握し、早めに休暇の予定を立てることが重要 突発的な事態が発生した場合は、休暇の変更が必要になる場合もある 人員体制 人員に余裕があるSMOは、休暇を取りやすい傾向にある 人員不足の場合は、休暇を取りにくい場合がある 人員体制はSMOによって異なる

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは