「治験コーディネーターの将来性について」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

治験コーディネーターの将来性について

質問

質問

治験コーディネーターの将来性について

治験コーディネーターの将来性ってどうでしょうか?最近は経営が上手くいってないところもあるようです。

私は小規模のSMOで働いているのですが、賞与が年々下がっています。やっぱり大手のほうが経営は安定しているんでしょうか?このまま治験コーディネーターを続けて良いのか不安に感じる時もあります。

治験コーディネーターの将来性について、みなさんのご意見をお聞かせください!! 2016年3月2日

2016年3月2日  23457

23457

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 治験コーディネーター(CRC)の需要は減少していく ベストアンサー

-

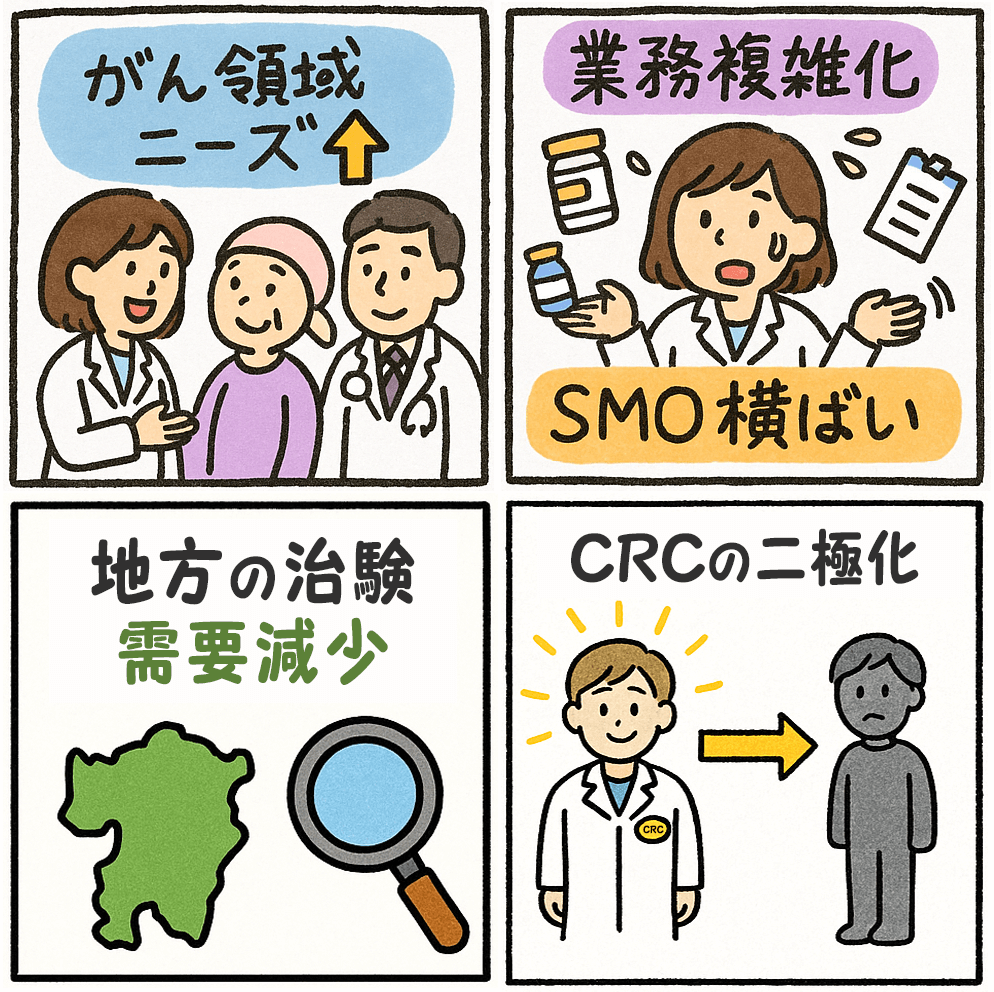

治験業界でマーケティングをしているものです。治験コーディネーター(CRC)の将来は一言で言えば微妙といった感じでしょうか。将来性が乏しいのは治験コーディネーター(CRC)に限らず、日本全体に言えることですので、それほど悲観する必要はありませんが、治験コーディネーター(CRC)の将来がとても明るいということは決してないと思います。

治験コーディネーター(CRC)の今後10年はこんな感じではないでしょうか。

◆小規模のSMOだけでなく、中規模のSMOも苦境に陥る

今後も治験需要が大きく増える可能性は少ないため、小規模のSMOはいずれ資金繰りが苦しくなることは間違いなく、倒産したり吸収されたりするSMOが今以上に増えていきます。小規模のSMOが成長する可能性は極めて低く、いつまで延命できるかがテーマとなります。

今後は小規模のSMOだけでなく、中規模のSMOも苦境に陥るところが増えていきます。SMOだけでなく病院やクリニックも同様で、治験を行っても利益を出すことがますます難しくなっていくため、治験業務から撤退する病院やクリニックが増加することが予想されます。

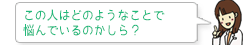

◆治験コーディネーター(CRC)の二極化

治験は癌領域がピークを迎えており、治験業界では、その後を見据えた動きが始まっています。最も有望であると言われているのが再生医療領域で、次いで遺伝子領域や医療機器領域が続きます。

いずれも、今までと異なる専門的な領域の知識や経験が必要になるため、治験コーディネーター(CRC)にはさらなる専門知識が求められる状況が予想されます。そのため、主に生活習慣病などの治験を行っていたコーディネーターは、活躍できる範囲がますます狭くなることが予想されます。

また、がん領域で活躍していた治験コーディネーター(CRC)も新たなる領域にチャレンジすることが求められます。このように治験コーディネーター(CRC)は先端医療に関わる治験コーディネーター(CRC)と、従来の医療に関わる治験コーディネーター(CRC)に二極化していくことが予想されます。

そして、従来の医療に関わる治験コーディネーター(CRC)の需要は減少していくため、淘汰される治験コーディネーター(CRC)が相当数発生しそうです。

◆地方の治験の衰退

治験の主な領域が生活習慣病からがんへ移行することにより、地方の治験の衰退が発生しました。なぜなら、地方での容易に行うことが可能であった生活習慣病の治験と異なり、がんの治験は地方で行うことがなかなか難しかったからです。

今後の治験の領域はがん領域からさらに難しい先端領域へ移行することが予想されており、地方の治験の衰退はますます進むことが予想されます。地方だけでなく、福岡や札幌などの東京や大阪から遠い大都市の治験も衰退が進むと予想されます。

◆治験需要はなだらかに低減

日本では医療費の増加を抑えるためにジェネリック医薬品の使用が推進されています。その結果、製薬メーカーはますます新薬の開発を加速させています。しかしながらがん領域の開発が一段落した後には生活習慣病や精神系、がんなどと同様に多くの治験の需要が見込める領域はない可能性があります。

また、リモートモニタリングやRBMなどの治験を効率的に進める技術が進んでおり、治験を行うために必要な被験者数は確実に減っていくことが予想されています。そのため、先端医薬品の開発は多くのパイプラインと少ない症例数のプロトコルが主流となっていきます。

その結果、治験全体の需要が減ることになるため、プロトコル数は増えますが、必要な症例数が減少するため、治験の需要そのものが減少していくことになります。

2016年10月16日

2016年10月16日

役に立った(6)

- がん領域の経験が豊富な治験コーディネーター(CRC)の将来性は大きいです。 公式

-

癌・がん(オンコロジー)領域の経験が豊富な治験コーディネーター(CRC)の将来性は大きいですが、それ以外、特にクリニックでしか働いたことがなかったり、生活習慣病領域の経験が多い治験コーディネーター(CRC)の将来性は小さいと言えます。

まずは現状を正確に把握します。

--------------------------------------

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa45

(治験コーディネーター(CRC)に将来性はありますか)の各種データを参照

<契約症例数>

2013年前後を境に減少しています。契約症例数は治験コーディネーター(CRC)が行う仕事の数に該当しますので、治験コーディネーター(CRC)の仕事の数は減っていると言えます。

<プロトコール数>

契約症例数が2013年前後を境に減少しているのに対して、プロトコール数は契約症例数ほど減少していません。つまり、プロトコール一つあたりの契約症例数が減っていると推測できます。

<治験計画届出件数>

治験計画届出件数は2012年以降は一貫して増加しています。特に癌・がん(オンコロジー)領域の増加数の伸びは著しいです。しかし、糖尿病領域は減少し続けています。

<SMOの売上高>

多少の上下はあるものの、およそ横ばいの状態が続いています。

<SMOの従業員数>

SMOの治験コーディネーター(CRC)の数は2013~2015年を境に減少しています。契約症例数が減少している時期と一致していますから、契約症例数が減少したことによって、治験コーディネーター(CRC)数も減少したと推測できます。

ただし、契約症例の減少数が4割前後であるのに対して、治験コーディネーター(CRC)の減少数は2割前後です。このことから、契約症例一つあたりにかかる時間は2割ほど増加していると言えます。

--------------------------------------

以下にまとめます。

<まとめ>

治験の主な領域が少試験多症例の生活習慣病から、多試験少症例の癌・がん(オンコロジー)へ変化したことにより、治験コーディネーター(CRC)が行う仕事の数は減りました。しかし、仕事の内容が高度に複雑になった結果、仕事一つあたりにかかる時間は以前よりも増加しました。

治験コーディネーター(CRC)の数は減っていますから、治験コーディネーター(CRC)の将来性は大きいとは言えません。しかしながら、癌・がん(オンコロジー)領域の試験の増加数は著しく、専門性も高いため、がん領域の経験が豊富な治験コーディネーター(CRC)は以前よりも引く手あまたの状態となっています。

以上から、治験コーディネーター(CRC)の将来性は、「がん領域の経験が豊富な治験コーディネーター(CRC)の将来性は大きいが、クリニックで生活習慣病領域を中心に携わっている治験コーディネーター(CRC)の将来性は小さい」と結論づけることができます。

<類似のクチコミ>

https://crc-bank.com/smotoha2

(SMOの成長性・安定性)

2020年4月7日

2020年4月7日

- 治験コーディネーターの将来は明るいが、より高いレベルが求められる

-

臨床開発のほうで働いているものですが、グローバルスタディが増えて外資系が有利になっています。あとリスクベースドモニタリングが始まっており、医療機関のリスクに応じてモニタリングの頻度を変えるようになってきています。リスクが低い医療機関のほうが良い治験実施先ということになります。リスクの基準は試験内容によって異なりますが、治験コーディネーターのEDCへの入力の正確さとスピードなども評価され、スコアが高いと評価の良い医療機関として扱われます。こちらとしてはそのようなスコアの高い医療機関のほうが、モニタリングのコストが抑えられるので優先して依頼をする傾向があります。

今までは、治験の質によって医療機関を選ぶことは少なかったのですが、このリスクベースドモニタリングが普及してくると、良い医療機関と悪い医療機関の選別が行われると思います。例えば、データの扱いが適当だったり、不正やミスなどが多すぎると、その医療機関では治験の依頼事体が少なくなることもありそうです。治験コーディネーターにとっては、治験実施計画書通りに動いていれば良かったのですが、今後はよりデータの扱いに高いレベルが求められると思います。最初の段階で疑義のあるデータを解決しておいてもらえるとモニタリングやデータマネジメントが楽になりますので、そのような動きができる治験コーディネーターが求められているとも言えますね。

治験コーディネーターそのものが必要になくなることは考えられませんので、治験について今まで以上に深い理解がある方であれば、医師や製薬会社からも信頼されるため、将来は明るいと言えるのではないでしょうか。仕事ができる治験コーディネーターと、仕事ができな治験コーディネーターの二極化が進むと思いますので、やはり日々の仕事をきちんとこなして、怠らずにスキルアップをしていけば、今後10年は治験コーディネーターとしてやっていけると思います。

2016年3月2日

2016年3月2日

役に立った(1)

- 治験コーディネーターの将来性について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

治験コーディネーターの役割は新薬の開発に欠かせない重要なポジションであり、医療業界全体が成長している中で、その需要は今後も高まると考えられます。特に、製薬業界やバイオテクノロジー分野では、新しい治療法や薬剤が次々と開発されており、それに伴って治験も増えていくと思います。

ただ、小規模なSMOで働いている場合、経営の安定性や賞与の減少といった不安があるのは理解できます。大手企業は資本力があり、多くの案件を持っているため、経営が安定している傾向があります。そのため、待遇面でも小規模な企業よりも良い条件を提示できることも多いです。しかし、小規模なSMOにも独自の強みがあります。例えば、アットホームな雰囲気やチームワークを重視した環境など、大手にはない魅力があります。

現在の職場で不安を感じることもあるかもしれませんが、治験コーディネーターとしての経験を積むことで、将来的に他の企業へ転職する際にも有利になると考えます。また、CRCとして専門性を高めていくことで、自身の市場価値も上がります。

治験コーディネーターとしてのキャリアには将来性がありますが、自身の職場環境や待遇面についてしっかり考えることも大切でだと思います。

2024年11月21日

2024年11月21日

役に立った(0)

- 治験コーディネーターの将来性について AI

-

治験コーディネーター(CRC)の将来性についてご不安なのですね。小規模SMOにお勤めとのこと、賞与の減少は今後のキャリアを考える上で大きな心配事だと思います。

治験コーディネーターの将来性についてですが、いくつかの視点から見ていくと、現状と今後の見通しが見えてきます。視点 現状 将来展望 考察 新薬開発の需要 高水準で推移 増加傾向 新薬開発は医療の進歩に不可欠であり、治験の需要は今後も安定的に増加すると考えられます。 CRCの需要 人手不足の状況 高い需要が継続 治験の増加に伴い、CRCの需要はさらに高まることが予想されます。 CRCの役割 重要性が増している より専門性が求められる 治験の複雑化に伴い、CRCには高度な知識とスキルが求められるようになるでしょう。 SMOの経営状況 大手と中小で差がある 淘汰が進む可能性 競争激化により、経営基盤の弱いSMOは淘汰される可能性があります。 国の政策 治験を推進 CRCの重要性が高まる 国は新薬開発を後押ししており、CRCの役割はますます重要になると考えられます。 CRCのキャリアパス 多様なキャリアパス 専門性を活かしたキャリアアップが可能 CRCとしての経験を活かし、マネジメント職や教育担当、あるいは製薬会社へのキャリアチェンジなど、多様なキャリアパスが考えられます。

1. 治験コーディネーターの需要は安定している

◆ 新薬開発は常に必要とされており、治験は医薬品開発に不可欠なプロセスです。そのため、治験コーディネーターの需要が根本的に無くなることは考えにくいです。

◆ 特に近年は、がん治療薬などの開発が活発で、CRCの活躍が期待されています。

◆ 厚生労働省はジェネリック医薬品の使用を推進していますが、その開発にも治験は必要となるため、CRCの需要は安定していると言えるでしょう。

2. CRCの数は増加傾向

◆ 日本SMO協会の調査によると、CRCの数は2020年には一時減少しましたが、2023年には再び増加傾向にあります。

◆ これは、治験の実施数が増加していることと関連していると考えられます。

3. 雇用形態の変化

◆ 今後は、医療機関に所属するCRCよりも、SMOに所属するCRCが増加していく可能性があります。

◆ これは、治験業務の効率化や専門性の向上を目的としたアウトソーシングが進んでいるためと考えられます。

4. 経営状況について

◆ ご指摘の通り、SMOの中には経営が不安定なところもあります。

◆ これは業界全体の問題というよりは、個々の企業の経営方針や取り組みによる部分が大きいようです。

◆ 大手SMOの方が経営が安定している傾向はあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

5. 今後を見据えて

◆ CRCの将来性は比較的明るいと言えますが、常にスキルアップを意識することが重要です。

◆ 専門知識の向上はもちろん、コミュニケーション能力やマネジメント能力なども求められます。

◆ 認定CRCなどの資格取得もキャリアアップに繋がる可能性があります。

ご自身の状況について

◆ 賞与の減少は確かに心配な状況ですが、すぐに治験コーディネーターを辞めるという判断をする必要はありません。

◆ まずは、現在のSMOの経営状況を把握することが大切です。

◆ 必要であれば、転職も視野に入れて情報収集を始めてみましょう。

◆ 大手のSMOだけでなく、他の小規模SMOや医療機関なども含めて検討してみることをお勧めします。

まとめ

治験コーディネーターは、人々の健康に貢献できるやりがいのある仕事です。将来性も比較的安定していると言えますので、悲観的になりすぎる必要はありません。

ご自身のキャリアプランをしっかりと立て、スキルアップに励むことで、より良い将来を築けるはずです。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは