「CRCが担当するのは治験のみ? 担当する施設数や患者さん数は?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCが担当するのは治験のみ? 担当する施設数や患者さん数は?

質問

質問

CRCが担当するのは治験のみ? 担当する施設数や患者さん数は?

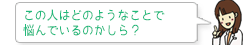

CRCは治験のみを担当するのでしょうか、臨床研究を担当することはないのでしょうか。

CRCの知人から臨床研究はやったことがない気になるけど大変さも違うのかな、と言われ気になってしまい質問させていただきました。

また、お一人何施設、何個の研究、大体何人くらいの患者さんを担当しているのでしょうか教えてください。 2022年10月28日

2022年10月28日  4526

4526

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- CRCは臨床研究も担当します 公式

-

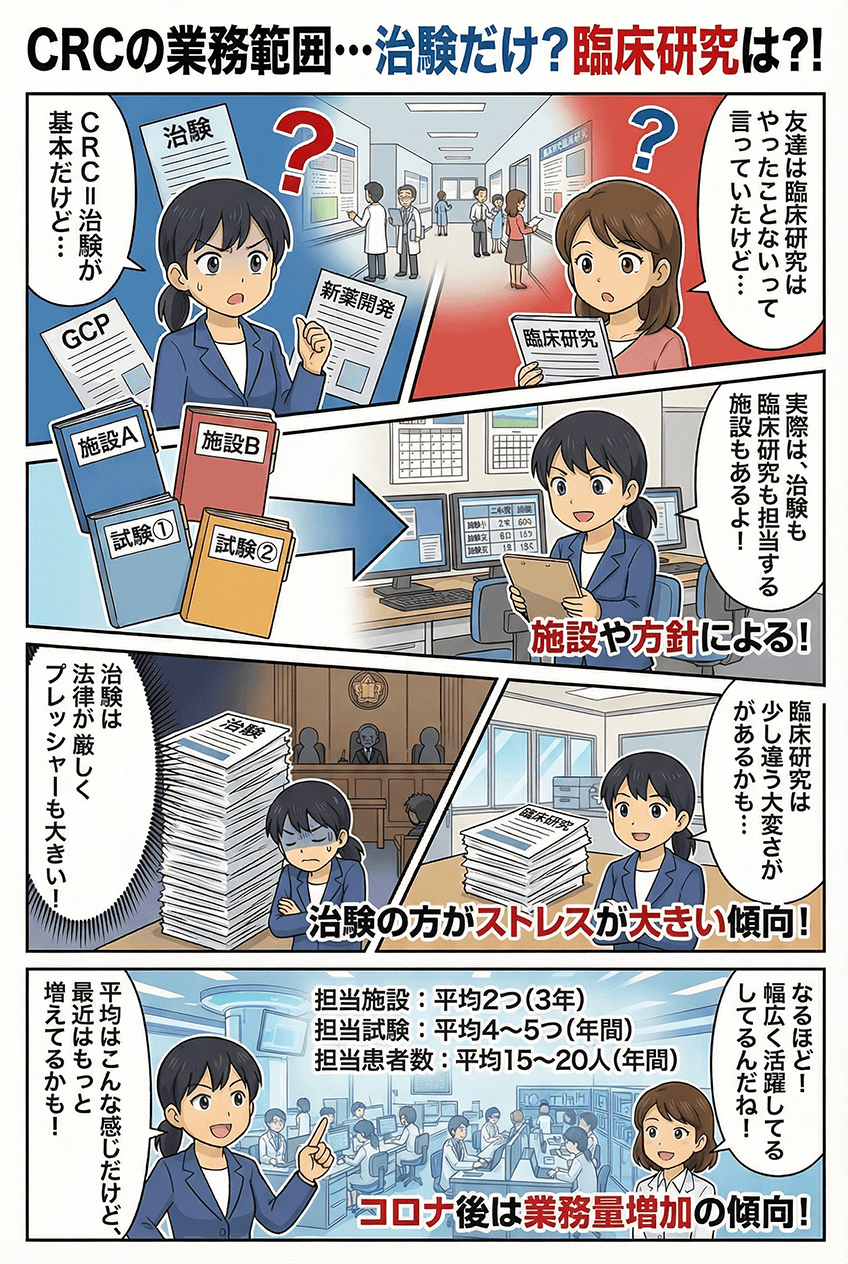

所属する病院やSMOの方針によって異なりますが、CRCが担当するのは治験だけでなく臨床研究も含んでいることが多いです。

治験と臨床研究の違いを詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

https://crc-bank.com/chikentoha#a11

(治験の位置づけ)

治験と臨床研究のどちらが大変かは主に業務量に左右されてしまいますが、一般的には臨床研究より治験のほうが知識が必要でかかるストレスも大きいと言われています。なぜなら、治験で扱う物質は国から承認されておらず、法律も厳しいからです。

実際に治験を担当している人は臨床研究もできる人が多いですが、臨床研究を担当していても治験はできない人が多くいらっしゃいます。

CRCが担当する施設数の平均は3年で約2つ、1年間に担当する試験数の平均は4~5つ(サブで担当する試験数も合わせると倍の8~10)、被験者数の平均はおよそ15~20人となっています。

詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa43

(治験コーディネーター(CRC)一人が担当する施設数、試験数、被験者数を教えてください)

ただし、コロナ後の1~2年だけで見るなら、IT化の進展や感染症やがんの試験の増加などの影響もあり、1年間に担当する試験数や被験者数は上記を大きく上回っている方が多いと思います。倍以上の仕事を抱えてしまって残業過多になっている方も珍しくありません。

<関連する質問や記事>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=280

治験コーディネーターと臨床研究コーディネーターは何が違うのでしょうか。

https://crc-bank.com/crctoha#a7

治験コーディネーター(CRC)のキャリア

https://crc-bank.com/keijiban?gu=77

治験コーディネーターへ転職する時の臨床研究の評価は?

https://cra-bank.com/keijiban?gu=10

臨床研究や医師主導治験の経験はCRAへの転職に役立ちますか?

https://cra-bank.com/keijiban?gu=101

企業治験と医師主導治験のどちらの経験が評価されますか。

2022年10月28日

2022年10月28日

- CRCは治験だけでなく臨床研究も担当します

-

いいえ

私の会社ではCRCは治験以外も担当しますよ

臨床研究も担当します

私も過去に担当したことがあります

患者数は1人の時もあれば30人近い時もあります

試験によって全然違います

希少疾患だと患者さん全然いませんし後発医薬品だとたくさんの患者さんをひたすら右から左へ流すだけになりますね

2025年1月29日

2025年1月29日

役に立った(0)

- CRCの業務範囲と担当数について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

実はCRCは治験だけでなく、臨床研究も携わっています。つまり、CRCは治験だけに限らず、幅広い業務を担っているのが実態です。

担当する施設数についてですが、1CRCにつき1〜3の施設を持つことが多いと思います。各施設で実施される治験や臨床研究の数や、一人あたり何人の患者さんを担当するかも様々ですが、1つの試験につき10人から30人程度の患者さんを担当することが多いと思います。試験によっては百人以上の患者さんを担当することもありますよ!

2024年12月3日

2024年12月3日

役に立った(0)

- CRC(治験コーディネーター)が担当する業務範囲と、担当する施設数や患者数について AI

-

CRCが担当するのは治験のみ?

CRCは、基本的には治験(医薬品の臨床試験)を担当します。これは、新しい薬が厚生労働省の承認を得るために行われる臨床試験です。

ただし、施設によっては、CRCが治験以外の臨床研究(例えば、特定臨床研究や観察研究など)を担当する場合もあります。特に、大学病院や大規模な病院では、様々な種類の臨床研究が行われており、CRCがこれらの研究に携わるケースが見られます。

ご友人のCRCの方が「臨床研究はやったことがない」と言っていたとのことですが、これはその方が過去に担当した業務が治験のみだったというだけで、CRCが臨床研究を担当しないというわけではありません。

臨床研究と治験は、目的や実施方法に違いがありますが、患者さんのケアやデータ管理など、CRCが担当する業務には共通する部分も多くあります。そのため、治験経験しかないCRCでも、研修などを受けることで臨床研究の業務に対応することは可能です。

担当する施設数、研究数、患者数

CRCが担当する施設数、研究数、患者数は、勤務する施設や担当する治験の種類によって大きく異なります。

◆ 担当施設数: 1人のCRCが複数の医療機関を担当する場合もあれば、1つの医療機関に常駐する場合もあります。複数の施設を担当する場合は、移動時間や交通手段なども考慮する必要があります。

◆ 担当研究数: 担当する研究数は、1つの場合もあれば、複数の研究を同時並行で担当する場合もあります。複数の研究を担当する場合は、それぞれの研究のスケジュール管理や進捗管理が重要になります。

◆ 担当患者数: 担当する患者数も、研究の種類や規模によって大きく異なります。少人数の研究を担当する場合もあれば、数十人、数百人の患者さんを担当する場合もあります。

具体的な例を挙げると、

◆ 病院に所属するCRCの場合: 基本的にはその病院内で行われる治験を担当します。担当する研究数や患者数は、病院の規模や治験の実施状況によって異なります。

◆ SMO(治験施設支援機関)に所属するCRCの場合: 複数の医療機関を担当し、複数の治験を同時並行で担当することが多いです。担当する患者数は、治験の規模によって大きく異なります。

一般的には、経験豊富なCRCほど、担当する施設数、研究数、患者数が増える傾向にあります。

大変さの違い

ご友人が気にされていた「大変さの違い」ですが、治験と臨床研究では、以下のような点で大変さが異なる可能性があります。

◆ 規制の厳しさ: 治験は、薬事法やGCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)などの厳しい規制に基づいて行われます。そのため、CRCはこれらの規制を遵守しながら業務を行う必要があります。一方、臨床研究は、治験ほど厳格な規制がない場合があります。

◆ データ管理: 治験では、詳細なデータを収集し、厳密に管理する必要があります。一方、臨床研究では、データ収集の方法や管理の程度が研究によって異なる場合があります。

◆ 関係者との連携: 治験では、製薬会社、医療機関、患者さんなど、多くの関係者と連携する必要があります。一方、臨床研究では、関係者が比較的少ない場合があります。

これらの違いから、治験と臨床研究では、CRCが直面する課題や求められるスキルが異なる場合があります。項目 詳細 具体的な状況 担当する研究の種類 基本は治験 ◆ 治験(企業主導治験): 製薬会社などが新薬の承認を得るために行う臨床試験。CRCの主な業務対象。

◆ 医師主導治験: 医師が主体となって行う治験。CRCが関わる場合もある。臨床研究を担当するか 働く施設や状況による ◆ 大学病院や大規模病院: 治験だけでなく、医師主導研究や観察研究などの臨床研究も多く行われているため、CRCがこれらの研究に関わる場合がある。

◆ SMO(治験施設支援機関): SMOに所属するCRCは、複数の医療機関の治験を担当することが多く、臨床研究に関わる機会は比較的少ない。担当施設数 CRCの経験年数や所属機関、担当する治験の規模などによって大きく異なる ◆ 経験の浅いCRC: 1〜2施設を担当することが多い。

◆ 経験豊富なCRC: 3施設以上、多い場合は5施設以上を担当することもある。

◆ SMO所属のCRC: 複数の医療機関を担当するため、施設数は多くなる傾向がある。担当研究数 担当する治験の規模や種類によって異なる ◆ 小規模な治験: 1つの治験のみを担当。

◆ 大規模な治験: 複数の治験を同時並行で担当。

◆ 疾患領域が専門特化している場合: 同じ疾患領域の複数の治験を担当することが多い。担当患者数 治験の規模や段階(第I相、第II相、第III相)によって大きく異なる ◆ 第I相試験(少人数): 数人〜数十人程度。

◆ 第II相試験(中期): 数十人〜数百人程度。

◆ 第III相試験(大規模): 数百人〜数千人程度。

◆ 1人のCRCが担当する患者数: 数十人〜100人以上となる場合もある。臨床研究の大変さ 治験とは異なる大変さがある ◆ 資金調達: 治験のように企業から資金提供があるわけではないため、研究費の確保が難しい場合がある。

◆ 倫理審査: 治験と同様に倫理審査を受ける必要があるが、手続きが異なる場合がある。

◆ データ管理: 治験ほど厳格な規制がない場合もあるが、データの質を確保するための適切な管理が求められる。

◆ 研究計画の立案: 医師と協力して研究計画を立案する必要がある。まとめ

CRCは基本的には治験を担当しますが、施設によっては臨床研究を担当する場合もあります。担当する施設数、研究数、患者数は、勤務する施設や担当する治験の種類によって大きく異なります。

治験と臨床研究では、規制の厳しさ、データ管理、関係者との連携など、大変さが異なる部分もあります。

CRCとして働く上で、治験と臨床研究の両方の経験を持つことは、キャリアの幅を広げる上で有利になる可能性があります。項目 説明 担当する研究の種類 基本は治験だが、臨床研究に関わることもある 担当施設数 経験や所属機関によるが、1〜5施設以上 担当研究数 治験の規模や種類によるが、複数同時並行もあり 担当患者数 治験の規模や段階によるが、数十人〜100人以上

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは