「被験者からの連絡が業務外でもかかってくることに対して、会社はどうしてるのですか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

被験者からの連絡が業務外でもかかってくることに対して、会社はどうしてるのですか?

質問

質問

被験者からの連絡が業務外でもかかってくることに対して、会社はどうしてるのですか?

治験コーディネーターを考えてます。

懸念しているのは被験者からの連絡が業務外でもかかってくることです。多くの会社はどうしてるのですか? 2023年7月2日

2023年7月2日  4736

4736

AIによる要約

AIによる要約

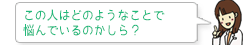

マンガでわかる

マンガでわかる

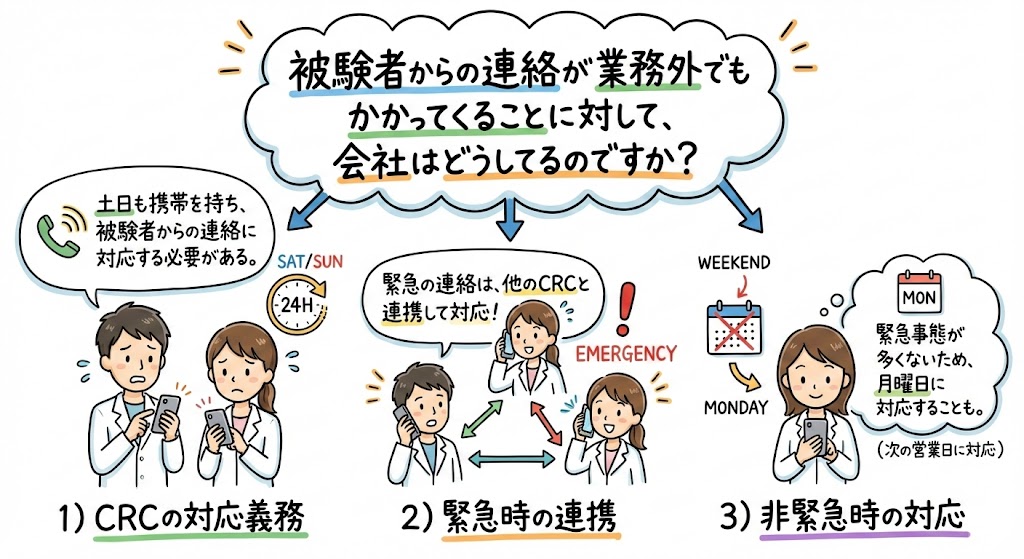

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 土日でも携帯を常に意識してしまいます。 ベストアンサー

-

どうしてもCRCは社内用携帯は気にしてしまいます。

それは土日だけではなく営業時間外でも重要なメールや電話がないか確認するために気にしてしまいます。プライベート内でも常に気にしているので、それがストレスで辞めてしまう人もいるようですが、慣れてくると思います。

試験ごとによりますが、本当になにも連絡がない試験はありますが、症例数が多い試験だとその分被験者さんから連絡は来たりします。

ただ、ほとんどが緊急を要さない連絡なので、土日連絡が入っても月曜日に連絡を返したりするようにしています。

2023年12月26日

2023年12月26日

役に立った(4)

- 施設による ベターアンサー

-

院内CRCさんがいる施設で仕事をしています。院内CRCさんは携帯を持っていないので基本は休日は先生が第一報を対応できるようなプロセスを整えてあり、私たちSMOのCRCもそれにあやかり個人携帯にかかってくることはほぼなく稀です。

ですが、それも施設や試験によりけりで、同じ支店でも施設が違えば土日の対応頻度はまるで違います。

なので、最悪の場合を考えると、土日も仕事が入るかも…という前提でいなくちゃいけない職かなと思います。

2023年12月26日

2023年12月26日

役に立った(3)

- 休日でも社用携帯を持参し対応します。 ベターアンサー

-

CRC3年目です。

弊社は入社時に社用携帯を支給され、休日に患者さんや施設から問い合わせがあった場合には対応いたします。治験はSAEといって救急の入院や死亡などの事例があった場合は24時間以内に対応しなくてはなりません。また、患者さんの来院スケジュールが決まっているので、予定変更などの問い合わせがあった場合はリスケを支援する必要があります。

そのため、施設や患者さんにはCRCの連絡先を予め伝えておき、上記のような場合に積極的に対応します。

質問者さんが懸念していることがわかりかねますが、土日対応が入ること自体を危惧しているのであれば、CRCとして仕事をする以上、対応が入ることは念頭に置いておきましょう。

一方、頻度を危惧しているのであれば、持っている試験や試験の進捗度合いによって大きくバラつきがあります。月1回対応することもあれば全く連絡が必要ない試験もあるので、担当する試験の特徴をよく理解しておく必要があります。

2023年9月3日

2023年9月3日

役に立った(3)

- 被験者からの連絡に関する会社の対応について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

質問者様が懸念されている、業務外でも被験者からの連絡があることは、多くのCRCが共通して感じている部分だと思います。私自身もCRCとして働いていて、業務時間外に被験者からの問い合わせや緊急な連絡があります。

多くの企業や病院は、被験者からの緊急な問い合わせや有害事象に関する連絡はどんな場合でも迅速に対応しなければならないなどの、業務外の連絡についての一定のルールやガイドラインを設けていることが多いです。会社によっては専用の窓口を設けたり、緊急時の対応マニュアルを用意したりしています。

また、CRCが休日や夜間に高頻度で問い合わせがくる場合は、オンコール体制を導入することもあります。これにより、全てのCRCが直接対応するわけではなく、特定の人がその時間帯に持ち回りで担当することで負担を軽減します。

ただし、このような体制があっても、業務外に予期していない連絡が来ることがありますので、自分自身で常に心構えを持っておくことは必要です。特に新しい環境で働き始めた際には、慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。

もちろん、会社や病院によって方針や体制は異なりますが、気になるようでしたら面接時に具体的な対応策について尋ねてみると良いと思います。

2024年12月4日

2024年12月4日

役に立った(0)

- 会社ではなく1個人のCRCとして対応します。

-

被験者から会社に連絡がいくことは無く、CRCの携帯電話に連絡がくることがほとんどです。

被験者から連絡が来る理由は様々です。

・新しい病院に行って薬が処方された

・急に入院することになった

・試験で貸与している機械がうまく動かない

・治験薬を飲み忘れた

・治験薬を無くしてしまった

等、何か問題が生じたときに上記のような連絡が来るのですが、CRCが休みかどうかは被験者側からすると関係ありません。何かあれば連絡してもらうよう、あらかじめ被験者にはお伝えしているので、常に連絡はとれる体制にしておきます。

ただし、他のCRCと連携をとりながらうまく対応することはできます。例えばご自身が海外旅行に行くことになった際は、被験者には事前に不在で連絡が取れないことをお伝えし、何かあった際には他のCRCに連絡してもらうようにすることも可能です。

また、治験体制がものすごく整っている病院によってはまた違う連絡方法になっている場合もありますし、そもそも携わる試験内容によっては被験者からの業務外の連絡は皆無である場合もあります。

2024年1月4日

2024年1月4日

役に立った(0)

- 会社はどうもしていません…

-

被験者さんからの緊急の連絡にも対応することも、CRCの仕事のうちだと思います。そのため、休みの日などに関わらず連絡には対応する必要がありますし、会社もそういう対応も込みで募集しているはずです。

勤務時間外に連絡が来ないようにするのは、不可能に近いのでそれが許容できないのであればCRCは難しいかもしれません。

しかし、休日に働いた分なにも対価が無いわけではなく、別日に休むことができたり給与として換算してくれる場合も会社によるとは思いますがあります。

2023年12月28日

2023年12月28日

役に立った(0)

- 似ている質問がございました 公式

-

https://crc-bank.com/keijiban?gu=134

(土日も被験者さんからの連絡がくると聞いたことがあります。会社によって電話があったりなかったりするのでしょうか)

https://crc-bank.com/crcnoqa#b18

(携帯電話が支給されると聞きました。休みの日も電話の対応をする必要がありますか?)

2023年7月2日

2023年7月2日

- 被験者からの業務時間外の連絡について、多くの会社がどのような対策を取っているのか AI

-

業務時間外の連絡に対する一般的な対応

多くの企業(SMO、製薬会社、医療機関など)では、以下のような方法で業務時間外の連絡に対応しています。

◆ オンコール体制: 交代制で担当者を決め、業務時間外の電話やメールに対応する体制を設けている場合があります。オンコール担当者には、手当が支給されるのが一般的です。

◆ 緊急連絡先の設定: 被験者には、緊急時のみ連絡するための専用の連絡先(例:緊急連絡用電話番号、メールアドレス)を伝えています。この連絡先は、オンコール担当者や当直の看護師などが対応するようになっています。

◆ 連絡時間帯の明確化: 被験者への説明時に、連絡可能な時間帯を明確に伝えています。例えば、「平日の午前9時から午後5時までにご連絡ください。緊急の場合は、〇〇までご連絡ください」といったように、具体的な時間と連絡先を伝えることで、業務時間外の連絡を抑制します。

◆ FAQの作成: 被験者からよくある質問をまとめたFAQを作成し、治験参加時に配布したり、ウェブサイトに掲載したりすることで、問い合わせ件数を減らす取り組みを行っています。

◆ 情報共有ツールの活用: チーム内で情報共有ツール(例:チャットツール、グループウェア)を活用し、被験者からの問い合わせ内容や対応状況を共有することで、オンコール担当者以外でも状況を把握できるようにしています。

◆ 医療機関との連携: 治験実施医療機関の医師や看護師と連携し、緊急性の低い問い合わせは医療機関に一次対応してもらう体制を構築している場合もあります。

連絡が来るケースと対応例

具体的にどのような場合に連絡が来るのか、またその対応例を以下に示します。

◆ 有害事象(副作用)の発生:

◆ 緊急性の高い場合(例:アナフィラキシーショックなど): 直ちに治験実施医療機関に連絡するよう指示し、必要に応じて救急車の手配などを促します。オンコール担当者は、医療機関や治験依頼者(製薬会社など)に状況を報告します。

◆ 緊急性の低い場合(例:軽度の発疹、吐き気など): 次の診療日に医療機関を受診するよう勧め、オンコール担当者は、治験責任医師に状況を報告します。

◆ 治験薬の飲み忘れ: 次回服用時に通常通り服用するよう説明し、治験薬の管理方法について改めて説明します。

◆ 来院日の変更希望: 可能な範囲で調整し、変更後の日程を伝えます。

◆ その他、治験に関する質問: FAQで回答できる内容であれば、FAQを参照するように案内します。FAQにない質問の場合は、翌営業日に担当者から連絡することを伝えます。

CRCへの転職における確認事項

CRCへの転職を検討する際には、以下の点を確認することをお勧めします。

◆ オンコール体制の有無と頻度: オンコール体制がある場合は、担当頻度や手当の有無を確認しましょう。

◆ 緊急連絡体制: 緊急時の連絡先や対応フローが明確になっているか確認しましょう。

◆ 情報共有体制: チーム内での情報共有がどのように行われているか確認しましょう。

◆ 研修体制: 業務時間外の連絡対応に関する研修があるか確認しましょう。項目 詳細 具体的な対応例 メリット/デメリット 連絡手段の明確化 被験者への連絡手段を明確に定めている。 ◆ 連絡時間帯の指定: 原則、業務時間内(例:平日9時〜17時)に連絡するように被験者に周知。

◆ 緊急連絡先の提供: 緊急時(重篤な有害事象発生時など)のための連絡先(治験責任医師またはオンコール体制)を別途提供。

◆ 連絡方法の指定: 電話、メール、専用アプリなど、連絡方法を限定することで、CRC個人の連絡先が知られるのを防ぐ。メリット: CRCの業務時間外の負担を軽減、プライベートと業務の区別を明確化、緊急時対応の迅速化

デメリット: 被験者にとって不便に感じる場合があるオンコール体制の整備 業務時間外の連絡に対応するオンコール体制を整備している。 ◆ 当番制: CRCが交代でオンコール担当となり、業務時間外の連絡に対応。

◆ 専門のコールセンター委託: 外部のコールセンターに委託し、一次対応を行う。メリット: CRCの負担を軽減、専門的な対応が可能

デメリット: コストがかかる、情報伝達にタイムラグが生じる可能性がある連絡内容の制限 業務時間外に受け付ける連絡内容を制限している。 ◆ 緊急性の高い連絡のみ: 重篤な有害事象、緊急の体調不良など、緊急性の高い連絡のみ受け付ける。

◆ 定型的な問い合わせは業務時間内に: 治験に関する一般的な問い合わせや、次回の診察予約などは、業務時間内に連絡するように周知。メリット: CRCの負担を軽減、業務の効率化

デメリット: 被験者にとって不便に感じる場合がある、緊急性の判断が難しい場合がある情報共有と記録 被験者からの連絡内容を記録し、関係者間で共有する体制を整えている。 ◆ 連絡記録の作成: 電話応対記録、メールの保存など、連絡内容を詳細に記録。

◆ 情報共有: 治験責任医師、治験依頼者(製薬会社)など、関係者間で情報を共有し、適切な対応を行う。メリット: 情報の共有と適切な対応、問題発生時の責任分担の明確化

デメリット: 記録作業に時間を要する場合があるCRCへの教育・研修 業務時間外の連絡への対応方法について、CRCへの教育・研修を行っている。 ◆ 対応マニュアルの作成・配布: 緊急時の対応、連絡内容の聞き取り方、情報伝達方法などを記載したマニュアルを作成・配布。

◆ 研修の実施: シミュレーション研修などを通じて、緊急時の対応能力を向上。メリット: CRCの対応能力向上、被験者への適切な対応

デメリット: 研修に時間とコストがかかる会社としての責任 業務時間外の連絡対応は、あくまで会社としての責任であることを明確にしている。 ◆ CRC個人への過度な負担を避ける: CRC個人の携帯電話番号を被験者に教えることを禁止するなど、個人への負担を軽減。

◆ 適切な人員配置: 業務量に応じて適切な人員配置を行い、CRC一人あたりの負担を軽減。メリット: CRCの労働環境改善、離職率の低下

デメリット: 人件費がかかる

まとめ

多くの企業では、オンコール体制や緊急連絡先の設定、連絡時間帯の明確化など、様々な対策を講じることで、CRCの業務時間外の負担を軽減するように努めています。

CRCへの転職を検討する際には、上記のような点を事前に確認することで、安心して働くことができる環境かどうかを判断できるでしょう。

もし、面接などで上記の内容について質問しにくい場合は、「被験者の方へのサポート体制について、具体的に教えていただけますでしょうか?」といった質問をすることで、間接的に業務時間外の対応について確認することができます。項目 説明 連絡手段の明確化 連絡時間帯、緊急連絡先、連絡方法の指定 オンコール体制の整備 当番制、コールセンター委託 連絡内容の制限 緊急性の高い連絡のみ 情報共有と記録 連絡記録の作成、情報共有 CRCへの教育・研修 対応マニュアル作成・配布、研修実施 会社としての責任 CRC個人への過度な負担を避ける、適切な人員配置

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは