「オンコロジー研修の試験について、どこから何を勉強したらよいか教えてください。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

オンコロジー研修の試験について、どこから何を勉強したらよいか教えてください。

質問

質問

オンコロジー研修の試験について、どこから何を勉強したらよいか教えてください。

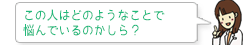

9月にオンコロジー研修の基礎の試験があります。上司にいきなり試験を受けるようにと言われ勉強をしようと思ったのですが範囲が広すぎてどこから何を勉強したら良いのか分かりません。経験者の方ご教示をお願い致します。 2023年8月19日

2023年8月19日  4941

4941

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

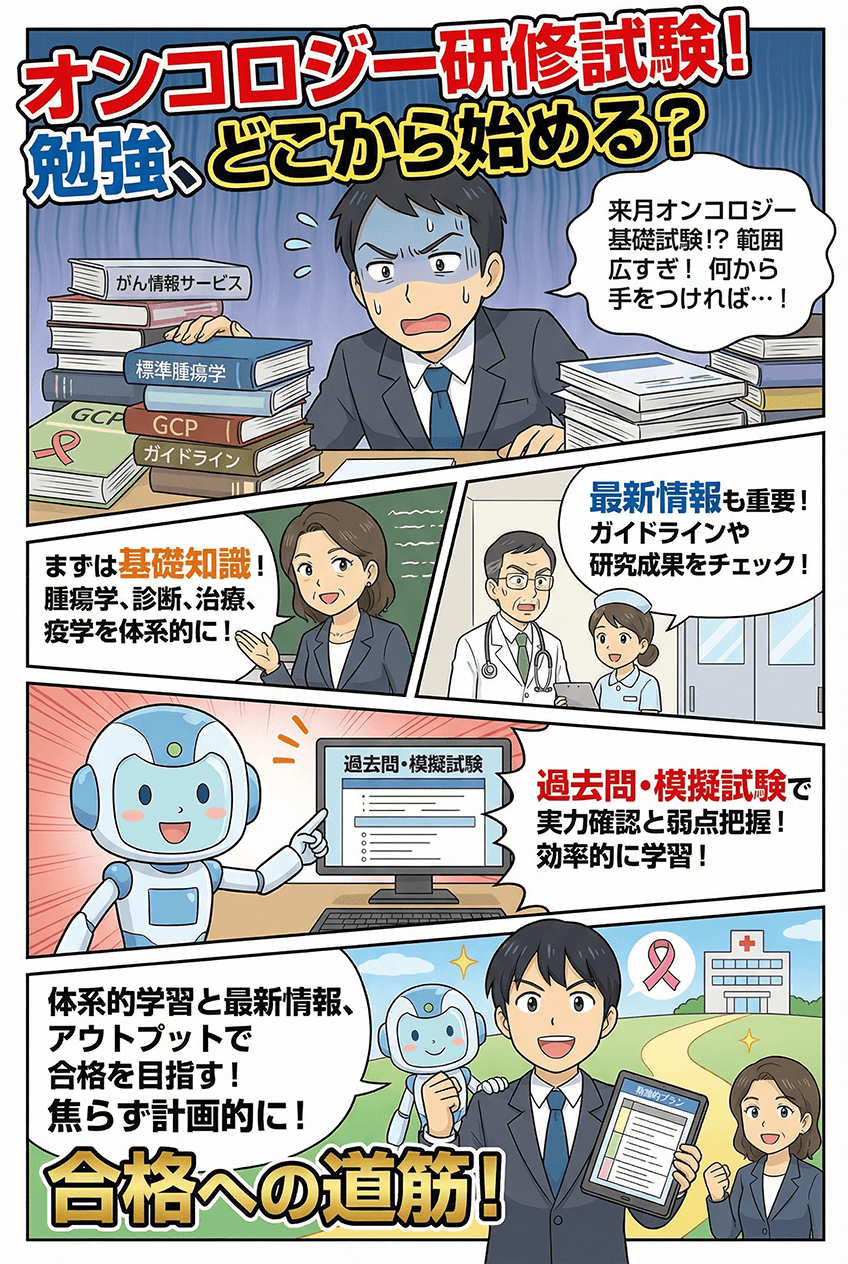

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 広範的な知識が求められます ベストアンサー

-

オンコロジー領域の経験は無いのですが、周りの経験者の方に聞いてみました。

「オンコロジー領域はがんに係る広範的な知識が求められます。主に、がんの疫学、遺伝情報、ゲノム・エピゲノム、がん細胞の特性、診断、治療、支持療法などでしょう。余裕があれば、行政のがん対策、集学的治療やチーム医療、臨床研究の範囲がベーシックな内容になる」とのことです。

SMOによっては、専用の研修などが設けられていることもあります。また、その指示を受けた上司やチームの経験者へ勉強方法を尋ねるのも決して恥ずかしいことではありません。健闘をお祈りしています。

2024年1月8日

2024年1月8日

役に立った(3)

- がんがみえる Oncology

-

みえるシリーズに「がんがみえる Oncology」がでています

2022年だから新しい情報も色々と載っていそうです

2025年1月29日

2025年1月29日

役に立った(0)

- オンコロジー研修試験の勉強方法について

-

オンコロジー研修の試験を控えているとのこと、準備が大切ですね。私も大学病院で看護師を経験した後、CRCとしてのキャリアを積んできました。

最優先は基本的な知識を固めることだと思います。オンコロジーといっても範囲が広いですから、まずは癌の種類やその治療法についての基礎知識を整理することがお勧めです。代表的な癌(乳癌、大腸癌、肺癌など)の特徴や治療法(手術、放射線治療、化学療法など)について理解することから始めるのが良いと思います。

最新のガイドラインや研究成果に目を通すことも必要だと思います。例えば、日本臨床腫瘍学会やアメリカ癌学会のウェブサイトでは、多くの資料が提供されていますので、それらを参考にすることで最新情報を把握できます。特に、最近の治療法や新薬については常に変化がありますので、その辺りも重点的に確認しておくと良いと思います。

過去問や模擬試験を活用することも鉄板です。実際の試験形式に慣れることで、自分の理解度を確認できますし、どこが弱点かも見えてきます。オンコロジーに特化した教科書や参考書があれば、それらを活用することも効果的です。

以上のポイントを踏まえて、自分なりの勉強計画を立ててみてください。

2024年12月4日

2024年12月4日

役に立った(0)

- オンコロジー研修の基礎試験の効率的な勉強方法とおすすめの学習リソース AI

-

オンコロジー研修の基礎試験に向けて、効率的な勉強方法とおすすめの学習リソースをご紹介します。

試験範囲の確認

まず、試験範囲を明確にすることが最優先です。研修の主催者から配布されている資料(シラバス、過去問、参考図書リストなど)があれば、必ず確認しましょう。試験範囲が不明な場合は、上司や研修担当者に問い合わせて確認することをおすすめします。

勉強の進め方

試験範囲が明確になったら、以下のステップで勉強を進めていきましょう。

- 基礎知識の習得: まずはオンコロジーの基礎知識をしっかりと身につけましょう。具体的には、以下の内容が重要です。

◆ 腫瘍学の基本概念: がんとは何か、発生・増殖のメカニズム、転移、再発など

◆ がんの分類: 組織学的分類、発生部位別分類、進行度分類(TNM分類など)

◆ がんの診断: 画像診断(CT、MRI、PETなど)、病理診断、腫瘍マーカーなど

◆ がんの治療: 手術療法、放射線療法、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)、緩和ケア

◆ がんの疫学: がんの発生率、死亡率、リスクファクターなど - 各論の学習: 基礎知識を習得したら、各論として主要な癌腫(肺がん、胃がん、大腸がん、乳がんなど)について学習しましょう。それぞれの癌腫について、以下の内容を重点的に学習します。

◆ 疫学: 発生頻度、リスクファクター

◆ 症状: 臨床症状、診断方法

◆ 病期分類: 進行度分類

◆ 治療: 標準治療、最新の治療法

◆ 予後: 治療成績、生存率 - 過去問の活用: 過去問があれば、必ず活用しましょう。過去問を解くことで、試験の傾向や出題形式を把握することができます。また、自分の弱点や苦手な分野を特定し、重点的に復習することができます。

- 模擬試験の活用: 模擬試験があれば、積極的に受験しましょう。模擬試験を受けることで、本番の試験と同じような環境で実力を試すことができます。また、時間配分や解答のペースなどを確認することもできます。

- 参考書・ウェブサイトの活用: 以下の参考書やウェブサイトは、オンコロジーの学習に役立ちます。

◆ がん情報サービス(国立がん研究センターがん情報センター): 一般の方向けから医療従事者向けまで、幅広い情報が掲載されています。

◆ ファイザー がんを学ぶ: がんの基礎知識から治療、患者さんの生活支援まで、分かりやすく解説されています。

◆ 腫瘍学勉強会 - NPO法人 がん情報局: 腫瘍学を学ぶ上で必要な基礎知識が解説されています。

◆ 医学書院、南江堂などの医学系出版社: 専門的な参考書が多数出版されています。 - 同僚・先輩への質問: 周りにオンコロジーに詳しい同僚や先輩がいれば、積極的に質問しましょう。経験者からのアドバイスは、非常に役立ちます。

学習のポイント

◆ 体系的に学習する: 基礎知識から各論へと、段階的に学習することで、効率的に知識を習得することができます。

◆ 図やイラストを活用する: がんの発生メカニズムや治療法などは、図やイラストを活用することで理解しやすくなります。

◆ 最新情報を意識する: がんの治療は日々進歩しています。最新のガイドラインや論文などを参考に、常に最新情報を意識するようにしましょう。

◆ アウトプットを意識する: 学習した内容を人に説明したり、ノートにまとめたりすることで、記憶に定着しやすくなります。

試験までの期間

試験まで十分な期間がある場合は、上記のステップをじっくりと進めていきましょう。期間が限られている場合は、過去問を解きながら、自分の弱点や苦手な分野を重点的に学習するようにしましょう。項目 詳細 具体的な勉強方法 おすすめ教材/情報源 腫瘍学の基礎 がんとは何か、発生・進展のメカニズム、疫学、病理など ◆ がん細胞の特徴、正常細胞との違いを理解する。

◆ 発がんのプロセス(イニシエーション、プロモーション、プログレッション)を理解する。

◆ がんの疫学(罹患率、死亡率、リスクファクターなど)を把握する。

◆ がんの病理分類(組織型、悪性度など)を理解する。◆ がん情報サービス(国立がん研究センター): [https://ganjoho.jp/](https://www.google.com/url?sa=E&source=gmail&q=https://ganjoho.jp/)

◆ CANCER e-LEARNING(日本癌治療学会): [http://www.cael.jp/](http://www.cael.jp/)

◆ 腫瘍学勉強会(NPO法人 がん情報局): [https://www.ganjoho.org/knowledge/oncology-class/index.html](https://www.ganjoho.org/knowledge/oncology-class/index.html)

◆ 標準腫瘍学(医学書院)などの教科書がんの診断 画像診断(X線、CT、MRI、PETなど)、病理診断、腫瘍マーカーなど ◆ 各画像診断の特徴と適応を理解する。

◆ 病理診断の重要性と方法(生検、細胞診など)を理解する。

◆ 代表的な腫瘍マーカーの種類と臨床的意義を理解する。◆ 上記のがん情報サービス、CANCER e-LEARINGなど

◆ 画像診断に関する書籍

◆ 病理学の教科書がんの治療 手術療法、放射線療法、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)、緩和ケアなど ◆ 各治療法の原理、適応、副作用を理解する。

◆ 代表的な抗がん剤の種類と作用機序を理解する。

◆ 分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の特徴と作用機序を理解する。

◆ 緩和ケアの目的と具体的な方法を理解する。◆ 上記のがん情報サービス、CANCER e-LEARINGなど

◆ がん薬物療法に関する書籍

◆ 緩和ケアに関する書籍臨床試験と治験 臨床試験の種類(第I相、第II相、第III相試験など)、GCP、倫理指針など ◆ 各臨床試験の目的と方法を理解する。

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)の基本原則を理解する。

◆ 倫理指針(人を対象とする医学系研究に関する倫理指針)の概要を理解する。◆ 日本製薬工業協会ウェブサイト: [https://www.jpma.or.jp/](https://www.google.com/url?sa=E&source=gmail&q=https://www.jpma.or.jp/)

◆ 厚生労働省ウェブサイト代表的ながんの種類 肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんなど ◆ 各がんの発生部位、リスクファクター、症状、診断方法、治療方法などを理解する。 ◆ 上記のがん情報サービスなど

◆ 各がん腫別の診療ガイドラインその他 医療倫理、コミュニケーションスキル、患者サポートなど ◆ 医療倫理の基本原則(インフォームドコンセント、個人情報保護など)を理解する。

◆ 患者さんとのコミュニケーションにおける注意点を理解する。

◆ 患者サポート体制(相談支援センター、患者会など)について知っておく。◆ 医療倫理に関する書籍

◆ コミュニケーションスキルに関する書籍

まとめ

オンコロジーは学ぶことが多く大変ですが、体系的に学習することで、必ず理解できるようになります。焦らずに、計画的に学習を進めていきましょう。項目 説明 腫瘍学の基礎 がんとは何か、発生・進展、疫学、病理 がんの診断 画像診断、病理診断、腫瘍マーカー がんの治療 手術、放射線、薬物、緩和ケア 臨床試験と治験 臨床試験の種類、GCP、倫理指針 代表的ながんの種類 各がんの発生部位、リスク、症状、診断、治療 その他 医療倫理、コミュニケーション、患者サポート

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- 基礎知識の習得: まずはオンコロジーの基礎知識をしっかりと身につけましょう。具体的には、以下の内容が重要です。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは