「一相よりも二相や三相の治験の経験があるほうがスキルがあるとして扱われるのでしょうか。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

一相よりも二相や三相の治験の経験があるほうがスキルがあるとして扱われるのでしょうか。

質問

質問

一相よりも二相や三相の治験の経験があるほうがスキルがあるとして扱われるのでしょうか。

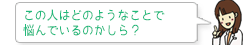

私は一相の治験(健康な人を対象とした治験)しかありません。そのため、実際に投与された薬の効果が出ているかが分からないため、モチベーションも上がりません。治験コーディネーターとしてはやはり、一相よりも二相や三相の経験があるほうがスキルがあるとして扱われるのでしょうか。 2016年11月26日

2016年11月26日  5560

5560

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 患者様対応の経験の差がでます。 ベストアンサー

-

一相ですと患者様と接することがないため、患者様対応の際に必要なスキルがつきません。というより医療資格者であれば、経験を生かせません。

そういう意味では治験コーディネーター(CRC)の重要なスキルである、患者様対応のスキルが身につかないと言えます。

よって、一相よりも二相や三相の経験があるほうが、治験コーディネーター(CRC)として経験が豊富であると言えます。個人的には一相は20代で卒業したいです。

2016年12月9日

2016年12月9日

役に立った(4)

- スキルの違い ベターアンサー

-

一相では基本的に健常な方が対象であるため、特に問題がなければほとんどの方が治験へと参加できます。

一方、二相、三相となってくると、併用禁止薬等の確認等が増えるため、その際にカルテを読み解くスキルや薬剤に関する知識等が身に付きます。

コミュニケーションスキルの面からみても、治験にご協力いただくドクターにも併用禁止薬等を処方することのないよう徹底して促したりしなければなりません。

また、二相三相に参加される患者さんは精神的にその疾患に対して非常にナイーブになっていることもあります。そういった面で、しっかり患者さんをケアしつつ、治験が円滑に進むように事細かに対応していくスキルも求められます。

これらのスキルの違いから、やはり二相三相の経験が豊富であるほうがスキルが高いと判断されるでしょう。

2017年2月20日

2017年2月20日

役に立った(2)

- 一相の経験も決して無駄ではありません

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

治験コーディネーターとしての経験について、一相の経験も決して無駄ではありません。一相の治験は、新薬の初期段階での安全性を確認する非常に大切な役割を担っています。この段階で得られるデータは、後の二相や三相の治験に進むための基盤となります。

実際に、二相や三相試験では患者さんに実際に投与された薬の効果を観察することができるため、モチベーションも上がることが多いです。しかし、一相での経験を積むことで得られる知識やスキルも多くあり、特に薬剤の安全性や副作用について深く理解することができます。これは後々、より高度な治験に携わる際にも大いに役立つ部分です。

また、一相試験には健康な被験者とのコミュニケーションや医療機関との調整など、CRCとして必要なスキルを磨く良い機会があります。このような経験を通じて、自信を持って次のステップへ進む準備ができると思います。

一相試験だけでも十分に価値ある経験ですし、そのスキルを活かして二相や三相への挑戦も可能です。自分自身の成長を感じながら、新たなチャンスを待つことが重要だと考えます。

2024年11月23日

2024年11月23日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考にしてください。 公式

-

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcnoshigotonaiyou2#f8

(第一相(癌領域を除く)の仕事内容)

2021年1月21日

2021年1月21日

- 第I相試験と、第II相や第III相試験の経験との違いについて AI

-

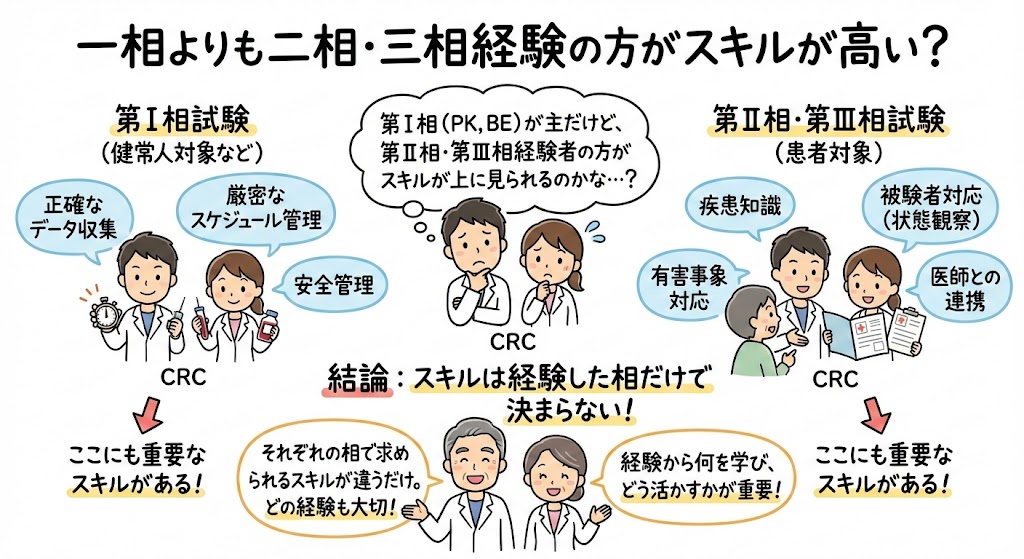

第I相、第II相、第III相のどの段階の治験経験も、CRCとしてのスキルを証明するものとして評価されます。ただし、それぞれの段階で求められるスキルや経験が異なるため、評価のされ方も異なります。

各相試験の特徴とCRCに求められるスキル

◆ 第I相試験: 主に安全性(忍容性、薬物動態など)を評価する試験です。健康成人を対象とするため、有害事象の早期発見と適切な対応が非常に重要になります。CRCには、被験者の安全管理、詳細な観察力、緊急時対応能力などが求められます。

◆ 第II相試験: 探索的な有効性や用法・用量などを評価する試験です。少数の患者さんを対象とし、第III相試験に進むべきかどうかの判断材料を得ることを目的としています。CRCには、患者さんとのコミュニケーション能力、疾患に関する知識、データ収集・管理能力などが求められます。

◆ 第III相試験: 治療効果の検証を目的とした試験です。多くの患者さんを対象とし、既存の治療法との比較などを行います。CRCには、大規模試験の運営能力、多施設との連携能力、データ管理能力などが求められます。

第I相試験経験の評価

第I相試験は、CRCとしてのキャリアの入り口として非常に重要です。特に、以下の点が評価されます。

◆ 被験者の安全管理能力: 健康成人を対象とするため、わずかな変化も見逃さない観察力や、緊急時対応能力は高く評価されます。

◆ 正確なデータ収集能力: 薬物動態試験など、詳細なデータ収集が求められる場面が多く、正確なデータ収集能力は必須です。

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)の遵守意識: 第I相試験は、厳格なGCPに基づいて実施されるため、GCPの遵守意識が高いことは評価されます。

第II相・第III相試験経験との比較

第II相や第III相試験の経験は、疾患に関する知識や、患者さんとのコミュニケーション能力、大規模試験の運営能力などが評価される傾向にあります。そのため、第I相試験のみの経験しかない場合、疾患に関する知識や大規模試験の運営経験という点では劣るように見えるかもしれません。

しかし、第I相試験で培った被験者の安全管理能力や正確なデータ収集能力は、他の相試験でも非常に重要なスキルです。また、第I相試験の経験は、CRCとしての基礎をしっかりと築いていることの証明とも言えます。

モチベーションについて

第I相試験では、薬の効果を直接的に確認できないため、モチベーションが上がりにくいというお気持ち、よく分かります。しかし、第I相試験は、新しい薬が世に出るための最初のステップであり、非常に重要な役割を担っています。あなたの仕事は、その後の第II相、第III相試験、そして最終的には患者さんに薬が届くことに繋がっているのです。

今後のキャリアプラン

もし、疾患に関する知識を深めたい、患者さんとより深く関わりたいという希望があるのであれば、第II相や第III相試験に携わる機会を求めてみるのも良いでしょう。転職や異動などを検討することで、キャリアの幅を広げることができます。

まとめ

第I相試験の経験は、CRCとしての重要なスキルを証明するものです。第II相や第III相試験の経験と比較して、劣るということはありません。ご自身の経験に自信を持ち、今後のキャリアプランを検討していくことをお勧めします。

項目 第I相試験 第II相試験 第III相試験 対象 健康成人 患者 より多くの患者 目的 薬の安全性、薬物動態(体内での動き)の確認 薬の有効性、最適な投与量・投与方法の探索 薬の有効性と安全性の最終確認、既存治療との比較 CRCの主な業務 ◆同意説明と同意取得

◆被験者の健康状態の確認、モニタリング

◆採血、バイタルチェックなどの補助業務

◆スケジュール管理

◆データ収集、記録◆同意説明と同意取得

◆被験者の病状、症状の評価

◆有害事象のモニタリング、報告

◆治験薬の効果判定補助

◆医療機関との連携

◆データ収集、記録◆同意説明と同意取得

◆被験者の病状、症状の評価

◆有害事象のモニタリング、報告

◆治験薬の効果判定補助

◆医療機関との連携

◆データ収集、記録CRCに求められるスキル ◆正確性、精密性

◆スケジュール管理能力

◆コミュニケーション能力(被験者との良好な関係構築)

◆緊急時対応能力◆患者対応能力(病状の把握、精神的なサポート)

◆医学・薬学知識(疾患、治療、薬理作用)

◆有害事象への対応能力

◆医療機関との連携能力◆患者対応能力(病状の把握、精神的なサポート)

◆医学・薬学知識(疾患、治療、薬理作用)

◆有害事象への対応能力

◆医療機関との連携能力

◆大規模治験の管理能力スキル評価 ◆CRCとしての基本的なスキル(同意説明、モニタリング、データ収集など)は評価される。

◆患者対応や疾患・治療に関する知識は、第II相・第III相経験者に比べると評価が低くなる傾向がある。◆患者対応、疾患・治療に関する知識、有害事象への対応など、CRCとして必要なスキルが幅広く評価される。

◆治験薬の効果判定補助や医療機関との連携経験は、特に高く評価される。◆患者対応、疾患・治療に関する知識、有害事象への対応に加え、大規模治験の管理能力や多施設共同治験の経験などが評価される。

◆豊富な経験と高度な専門知識を持つCRCとして高く評価される。モチベーション維持について ◆第I相試験は、治験薬の効果を直接確認できないため、モチベーション維持が難しいと感じる場合がある。

◆しかし、新薬開発の初期段階に貢献しているという意義を認識し、正確なデータ収集や被験者の安全確保に責任を持つことで、モチベーションを高く保つことができる。◆治験薬の効果を患者さんの状態を通して直接確認できるため、やりがいを感じやすい。

◆疾患の治療に貢献しているという実感を得やすい。◆治験薬の承認・上市に貢献できる可能性が高く、大きな達成感を得られる。

◆多くの患者さんの治療に貢献できるという実感を得やすい。今後のキャリアについて ◆第I相試験の経験を活かし、第II相・第III相試験に携わる機会を積極的に求めることで、スキルアップを図ることができる。

◆SMO(治験施設支援機関)によっては、段階的に様々な相の試験に携わることができるため、転職も視野に入れると良い。◆第III相試験や多施設共同治験など、より規模の大きな治験に携わることで、更なるスキルアップを目指せる。

◆治験マネージャーやCRA(臨床開発モニター)など、上位職へのキャリアアップも視野に入れることができる。◆豊富な経験と高度な専門知識を活かし、治験全体を統括する立場や、製薬会社・CROなどへの転職も視野に入れることができる。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは