「治験コーディネーターへ転職する時の臨床研究の評価は?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

治験コーディネーターへ転職する時の臨床研究の評価は?

質問

質問

治験コーディネーターへ転職する時の臨床研究の評価は?

現在、臨床研究に携わっているものですが、もう少しきちんとした仕事がしたいと思い、企業治験などを行っているSMOへの転職を考えています。

一つ心配なのが、臨床研究の経験は転職時にどのように評価をされるかです。現在はデータを集める作業が中心で、あまりスキルとして評価されない気がしますが、実際はどうでしょうか。

詳しい人がいらっしゃいましたら、教えていただけますと助かります。 2017年1月5日

2017年1月5日  4252

4252

AIによる要約

AIによる要約

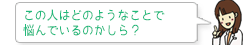

マンガでわかる

マンガでわかる

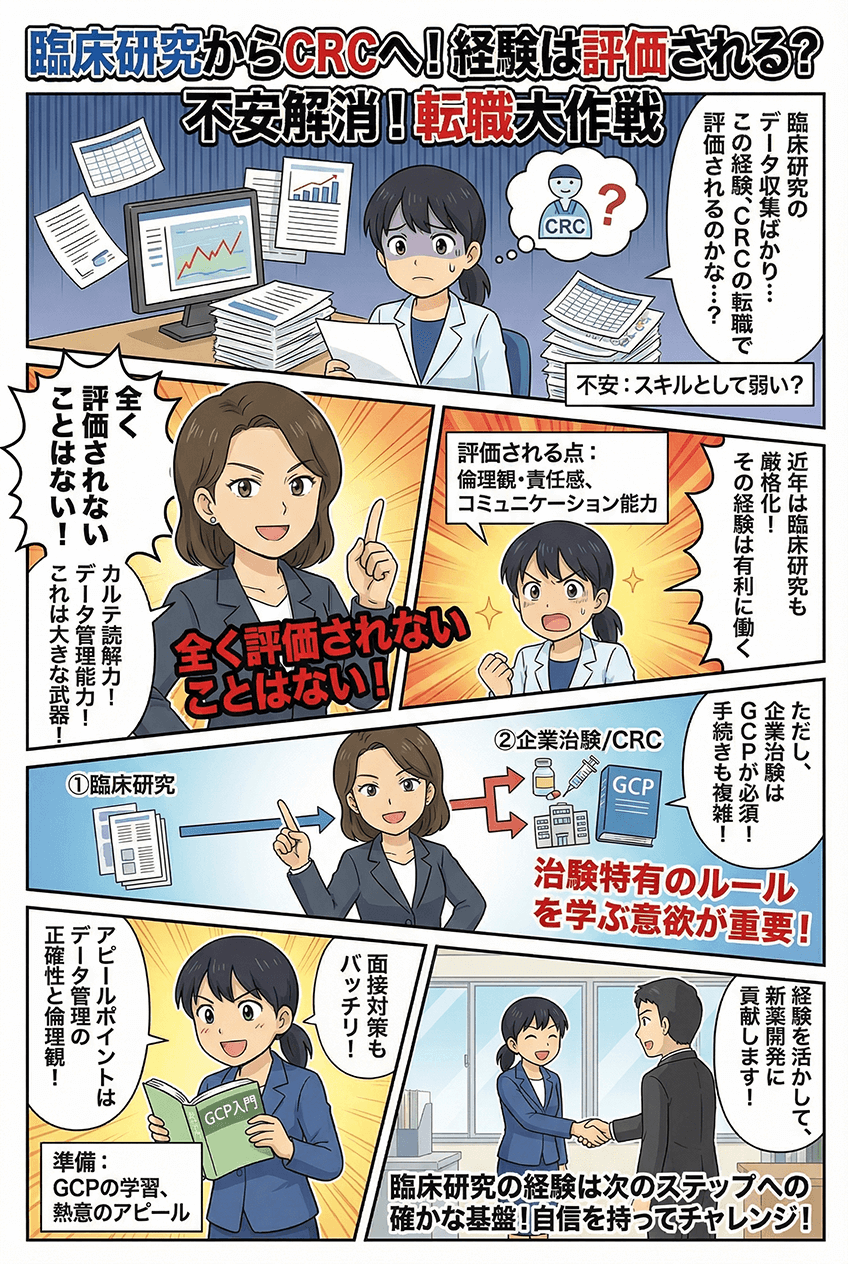

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 全く評価されないことはないと思います。 ベストアンサー

-

臨床研究の経験が全く評価されないことはないと思います。

例えばカルテが読める、データ入力やデータ管理ができる(データマネージャー)等はCRCをする上で、有利かと思われます。

近年、臨床研究も治験レベルに色々なことを求められてきており、実施が難しくなってきたためSMOでも支援している臨床研究もあります。

私も以前は臨床研究に携わっており、質問者さんと同じようにCRCに興味を持ち、現在はSMOのCRCをしております。

2017年1月6日

2017年1月6日

役に立った(3)

- 臨床研究の評価は微妙です。 ベターアンサー

-

企業治験、臨床研究のどちらも経験をしているCRCです。

臨床研究は必ずしも書面での同意取得が必要なかったりして、治験ほどの厳しい手続きが必要ありません。また、治験のようにステージによって求められるものが異なったりすることもありません。そのため、手続きの煩雑さや、有害事象の対応力、患者様への接し方の配慮、疾患の知識などの面で治験ほどの能力や知識が必要とされません。

その結果、臨床研究の経験への評価は治験と比較して低くなります。

もちろん経験がないよりはあったほうが良いですが、治験のほうが業務が数段難しく、神経をすり減らす場面も増えるため、よりキャリアを積みたい前向きな心構えを持ってチャレンジされると良いと思います。

2017年1月5日

2017年1月5日

役に立った(2)

- 臨床研究の評価について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

臨床研究での経験は非常に価値があると思います。データを集める作業は確かに重要ですが、それだけではありません。実際には、データ収集や管理を通じて得られるスキルは、企業治験でも大いに役立つと考えます。例えば、データの正確性を保つための注意深さや、問題が発生した際の対応力などは、どんな職場でも求められる能力です。

また、臨床研究では患者さんとのコミュニケーションも重要ですよね。この経験を通じて得た患者さんへの配慮や理解力は、治験コーディネーターとしても大きな強みになります。企業治験では、医療機関との連携や患者さんへの説明が必要不可欠ですから、その点でも質問者様の経験は評価されると思います。

また、臨床研究で培った知識や理解度は、新しい環境でも必ず役立ちます。特に、治験に関する規制や倫理についての理解があることは、大きなアドバンテージです。これらは新しい職場での業務をスムーズに進めるためにも重要な要素となります。

ですので、質問者様の現在の経験は必ずしも「評価されない」と感じる必要はなく、むしろ次のステップへ進むための良い基盤になると考えます。

2024年11月24日

2024年11月24日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考ください。 公式

-

<類似の質問>

https://cra-bank.com/keijiban?gu=101

(企業治験と医師主導治験のどちらの経験が評価されますか)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=10

(臨床研究や医師主導治験の経験はCRAへの転職に役立ちますか?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=280

(治験コーディネーターと臨床研究コーディネーターは何が違うのでしょうか)

https://crc-bank.com/crctoha#a7

(治験コーディネーター(CRC)のキャリア)

2021年1月20日

2021年1月20日

- 臨床研究の経験が転職時にどのように評価されるのか、特にデータ収集を中心とした業務経験がどのように見られるのか AI

-

臨床研究の経験はCRCへの転職において全く評価されないということはありません。むしろ、有利に働く要素もいくつかあります。

臨床研究経験が評価される点

◆ カルテの読解力: 臨床研究でカルテを扱っている場合、CRC業務でも必要なカルテの読解力が評価されます。治験では、治験参加者の病歴や状態を正確に把握するためにカルテの確認が不可欠です。

◆ データ入力・管理能力: データ収集が中心とのことですが、この経験はCRC業務におけるデータマネジメントの基礎となります。治験では、正確なデータ収集と管理が非常に重要であり、この経験は即戦力として見なされる可能性があります。

◆ 倫理観・責任感: 臨床研究に携わる中で培われた、研究倫理やデータの正確性に対する意識、責任感などは、CRCとして働く上でも重要な資質として評価されます。

◆ コミュニケーション能力: 研究者や他の医療従事者とのコミュニケーション経験は、CRCが治験関係者と円滑なコミュニケーションを図る上で役立ちます。

臨床研究経験が有利になる状況

近年、臨床研究も治験レベルで厳格な実施が求められるようになり、SMOが支援する臨床研究も増えています。このような状況下では、臨床研究の経験はより高く評価される傾向にあります。

注意点

ただし、企業治験(製薬企業などが主導する治験)と臨床研究では、実施体制や規制などが異なるため、企業治験の経験者と全く同等に評価されるわけではありません。転職後、企業治験特有のルールや手順を学ぶ必要はあるでしょう。

転職活動におけるアピールポイント

転職活動においては、以下の点を意識してアピールすると良いでしょう。

◆ データ収集だけでなく、研究の目的や背景を理解して業務に取り組んでいたことを伝える。

◆ データ管理において、正確性や効率性を意識して工夫した点があれば具体的に説明する。

◆ 臨床研究を通じて培われた倫理観や責任感を強調する。

◆ CRCとして、治験を通じて医療に貢献したいという意欲を伝える。

ご自身の経験を整理し、上記の点を踏まえて自己PRを行うことで、臨床研究の経験を強みとして活かせるはずです。

項目 説明 具体例 臨床研究経験が評価される点 ◆研究に関する基礎知識: 研究の目的、方法、倫理などに関する基本的な知識は、治験業務にも共通するため、評価されます。

◆データマネジメント能力: データ収集、データ入力、データクリーニングなどの経験は、治験データの管理に役立つため、評価されます。

◆論文作成・発表経験: 論文作成や学会発表などの経験は、論理的な思考力や表現力を示すものとして、評価される可能性があります。

◆倫理審査対応経験: 倫理審査委員会への申請書類作成や対応経験は、治験における倫理的な配慮の重要性を理解していることの証明となり、評価されます。

◆医療・医学に関する知識: 研究テーマによっては、特定の疾患領域や治療法に関する専門的な知識を有している場合があり、評価される可能性があります。◆研究計画書を作成した経験は、治験実施計画書の内容を理解するのに役立ちます。

◆データベースを用いたデータ管理経験は、治験データの管理システムを操作するのに役立ちます。

◆学会発表で質疑応答を行った経験は、治験の説明会などで的確に説明するのに役立ちます。

◆倫理審査委員会とのやり取りを通して、治験における倫理的な課題について理解を深めることができます。

◆特定の疾患領域に関する研究経験は、その領域の治験に携わる際に役立ちます。評価されない(または不足しているとみなされる)点 ◆GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)に関する知識不足: 企業治験はGCPに基づいて実施されますが、臨床研究ではGCPに準拠していない場合もあります。GCPに関する知識不足は、企業治験に携わる上で大きな課題となります。

◆治験特有の業務経験不足: 治験薬の管理、モニタリング対応、監査対応など、治験特有の業務経験は、臨床研究では経験できないため、不足しているとみなされます。

◆製薬会社との連携経験不足: 企業治験では、製薬会社との連携が不可欠ですが、臨床研究では製薬会社と直接やり取りする機会は少ないため、連携経験が不足しているとみなされます。

◆医療現場との連携経験の程度: 臨床研究の規模や実施体制によっては、医療現場との連携経験が十分でないと判断される可能性があります。◆GCPの条文を理解していない場合、治験の手順やルールを理解するのに時間がかかります。

◆治験薬の管理方法やモニタリング対応について、入社後に研修を受ける必要があります。

◆製薬会社の担当者とのコミュニケーションに戸惑う可能性があります。

◆治験実施医療機関の医師や看護師との連携に苦労する可能性があります。転職活動におけるポイント ◆臨床研究で培ったスキルを治験業務にどのように活かせるのか具体的に説明: データマネジメント能力、倫理観、コミュニケーション能力など、臨床研究で培ったスキルを、治験業務にどのように活かせるのかを具体的に説明しましょう。

◆GCPに関する知識を習得する努力を示す: GCPに関する書籍を読んだり、研修に参加したりするなど、GCPに関する知識を習得する努力を示すことが重要です。

◆治験に関する知識を習得する努力を示す: 治験の目的、方法、手順、関連法規(GCPなど)に関する知識を習得する努力を示しましょう。治験関連の書籍を読んだり、研修に参加したりするのも良いでしょう。

◆CRCへの強い意欲と明確なキャリアプランを示す: なぜCRCになりたいのか、どのような貢献をしたいのかを明確に伝え、強い意欲を示すことが重要です。また、今後のキャリアプラン(例:数年後にはリーダーとして活躍したい、特定の疾患領域の治験を専門とするCRCになりたい)を示すことで、長期的な視点を持っていることをアピールしましょう。

◆《CRCばんく》の活用: CRCの求人を多く扱っている《CRCばんく》に相談し、客観的なアドバイスや求人情報の提供を受けることで、転職活動を有利に進めることができます。臨床研究経験者を歓迎する企業を紹介してもらえる可能性があります。◆「臨床研究で培ったデータマネジメント能力を活かし、治験データの品質管理に貢献したい」と具体的に説明する。

◆「GCP入門」などの書籍を読んで、GCPの基本を理解していることをアピールする。

◆「治験関連のセミナーに参加し、治験の最新動向について学習している」と伝える。

◆「治験を通して新薬開発に貢献したい」「患者さんのために尽力したい」という熱意を伝える。

◆《CRCばんく》に、過去の職務経歴や今後のキャリアプランについて相談する。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは